Экспериментальное исследование процесса переговоров. Сущность эксперимента по представлению об общем переговорном процессе

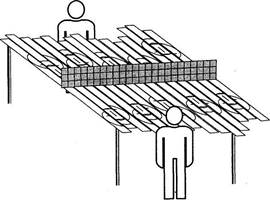

В эксперименте предлагается принять участие двум испытуемым для формирования модельного представления об общем переговорном процессе. Остальная группа ведет наблюдение для последующего анализа. Испытуемым предлагается настольная игра, представляющая собой поле, состоящее из подвижных полос, на которых нарисованы схематические "рожицы", по пять "рожиц" у двух краев поля, каждая "рожица" расположена на трех полосах. Поле посредине разделено непрозрачным экраном, таким образом, чтобы участники не могли видеть состояние "рожиц" на стороне "противника". Полосы должны свободно двигаться под экраном.

Каждый из испытуемых получает задание, согласно которому на его половине поля рисунки ("рожицы") должны иметь максимально согласованный вид.

После получения задания оба испытуемых одновременно приступают к работе, пытаясь передвижением полосок собрать в согласованный вид "рожицы" на своем поле, и тем самым создают помехи в выполнении задания другому участнику. По условиям эксперимента испытуемые могут (это оговаривается в инструкции) обсуждать ход работы с "противником", приостанавливать работу и договариваться о правилах, задавать вопросы экспериментатору.

По ходу эксперимента важно поощрять стремление к максимально возможному выполнению задания. Быстрое прекращение попыток нежелательно. Вместе с тем, такое поведение также имеет диагностическое значение (хотя может свидетельствовать о недостаточной мотивации испытуемого).

Экспериментатор и наблюдатели фиксируют поведение испытуемых: спонтанные высказывания, обращения за разъяснениями друг к другу, а также время, за которое устанавливается, что выполнить задание оба испытуемых одновременно не могут.

Наиболее важным в наблюдениях являются способы, которыми действуют в переговорах испытуемые: разъяснения, агрессия, апелляции к третьей стороне и др.

Другой важный фактор — установление целевой направленности испытуемых:

· решение своей задачи при полной независимости от ситуации "противника";

· компромиссное полурешение для обеих сторон;

· отказ от своего успеха в пользу "противника".

На следующем этапе эксперимента проводится беседа с каждым испытуемым для выяснения степени понимания и субъективной интерпретации задания и, что очень важно, степени переживания результатов, а также для получения объяснений выбранной линии поведения. Случается, что после таких экспериментов необходима специальная терапевтическая работа по снятию фрустрации и регулированию взаимоотношений между испытуемыми.

Согласно сценарию эксперимента, двое испытуемых были расположены на двух сторонах поля, разделенного непрозрачной перегородкой и выполняли все указанные выше требования экспериментатора: "Перед Вами настольная игра, в которой нужно выполнить такое задание: собрать, передвигая полоски, "рожицы" на Вашей половине поля. Сейчас они сдвинуты и рассогласованы, важно не останавливаться сразу, если не будет получаться. Ваш партнер будет занят тем же самым на своей половине поля. Вы можете с ним разговаривать. Если возникает необходимость, можно задавать вопросы. Задание нужно выполнить за максимально короткий срок". Далее по команде девушки начали пытаться собирать "рожицы".

В ходе эксперимента наблюдателями и экспериментатором задавались вопросы, отвечая на которые девушки несколько отвлекались от своего занятия, что давало возможность второй участнице эксперимента в свою пользу передвинуть полоски.

Пример диалога (см. Приложение 7). Анализ результатов (см. Приложение 8). Соотношение результатов исследования атмосферы взаимодействия (см. Приложение 9). Пример протокола (см. Приложение 10).

Психологическое развитие человека, динамика и

процесс развития

М.Я. Басов считал идею развития человека "краеугольным камнем" современной науки, проникновение которой в психологию определяет процесс ее перестройки, а генетический метод он называл "единственным надежным компасом, определяющим путь познания в соответствии с естественными линиями происхождения и развития изучаемых явлен ...

Шизофрения

ШИЗОФРЕНИЯ - психическая болезнь с тенденцией к хроническому течению. Причина заболевания неизвестна, нередко отмечается наследственная передача.

В зависимости от формы шизофрения наблюдаются различные проявления расстройства психики - бред, галлюцинации, возбуждение, обездвиженность и другие стойкие изменения, прогрессирующие по мере ...

Исследование памяти

Исследование памяти включает этапы: исследование памяти на отдаленное прошлое, исследование памяти на близкое прошлое, изучение акта запоминания.

Исследование начинается уже с первых слов беседы с человеком. При глубоких нарушениях памяти больной не может указать дату и место своего рождения, свой возраст и возраст своих близких и т.п. ...